- - -

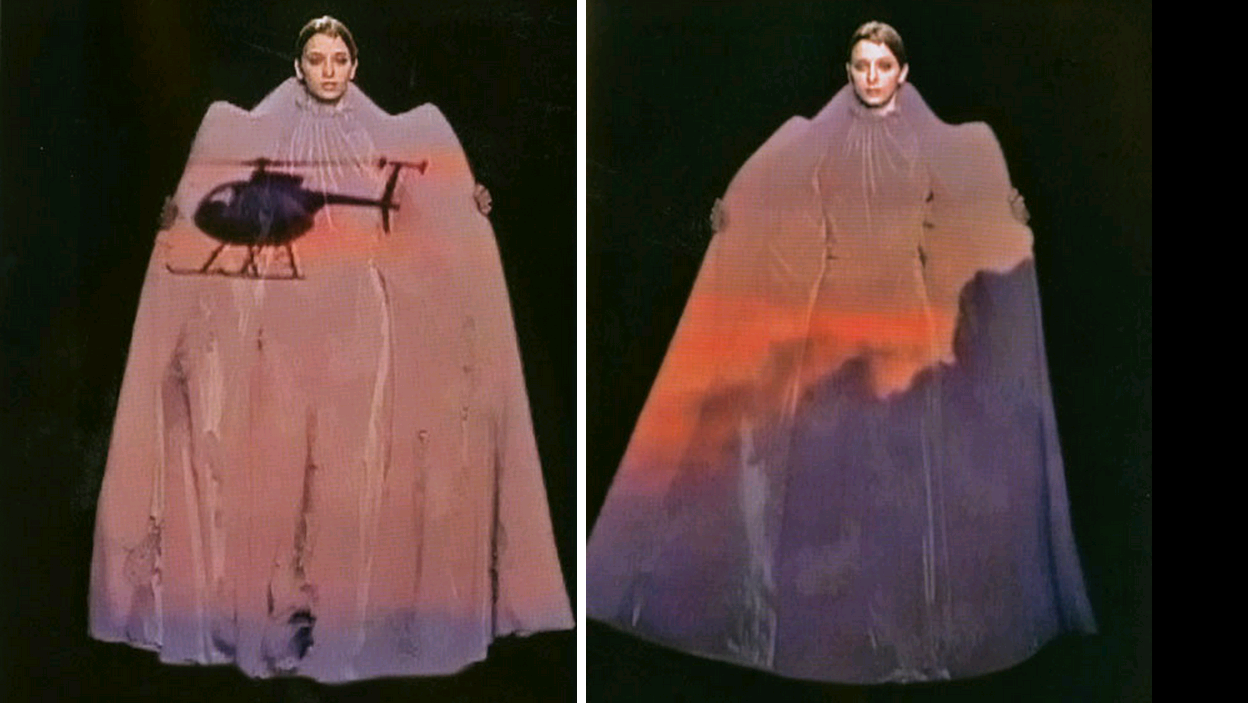

24日、大妻女子大学の一室で『GEORAMAアニメーションスクール ―アニメ、その様々なモード』を聴いた。その中の、土居伸彰レクチャー『ただ”そこにいる”こと 立体的なアニメーションの時代に向かって』で語られた、映画『犬ヶ島』における〈 物語全編を通して犬たちにふわふわとあたっている、毛並みのなびきとして目に見える風 〉について -この文章は宣言でも、完全な理解への確信でも、意見の表明でもないけれど- なぜ自分がそもそも、アニメファンと呼ぶには少し遠いところからアニメーションに魅力を感じているのか、ということなどを含むさまざまな感想を、メモとして残しておく。

レクチャーの中で土居伸彰は、( 画面に対して正対したまま、ふわふわと風になびく犬ヶ島の犬たち )の動画を見せながら、このように静止したものにたいして当てられている風は、どこか別の時間感覚を持っているような、違和感が埋め込まれているような状態なのではないか、ということを口にした。『犬ヶ島』は観たが ( やや邪道なことに、わたしが犬ヶ島を観たのは飛行機の中だったのだが ) 風についてはとくべつに意識をしてはいなく、たしかに画面の中で常になびいている毛並み、に新鮮な思いがした。動画だと、0:32からがわかりやすい。

ここで同時に思い出されたのが『マンガと映画 / 三輪健太朗』の冒頭で語られていた、漫画家は 線一本で風を表象することができる、という話だ。マンガやアニメーションなどの物語世界において、風を吹かせるための手法には既に共有されたコードがあるため、観客は画面上に引かれた数本の線や、幾枚か描かれた木の葉、ざわざわとぶれる木々の表現や、振り返ったあの子のはねあがる毛先、などに、直接的に風を感じることができる。それだから犬ヶ島においても、そもそもなぜこの犬たちの毛並みはモワモワと動いているんだろうか?とは思わない。風が吹いているなあと思う。あるいは、荒廃した吹きさらしの島の空気感をなんとなく感じる。そういったことが、素直に行われる。

これはまた、実写の映像や実空間の芸術とは違い、0からスタートする物語世界においては、描かれないものは存在しない、という話とも近い距離にある。存在させたければ、描くほかにない、ということなのかもしれない。しかし、キャラクターの髪や服の裾が常に動き回っているわけではない、ごく一般的な表現のテレビアニメなどを観るとき、私たちが ( 風ひとつ吹かず、静止している状態 ) を感じているか-つまり、真空状態のような静けさを感じているのか-というと、そういうわけではない。

アニメーションにより描かれた物理空間に、私たちは、自動的に現実の摂理を投影する。それは単なる絵であり、3DCGのオブジェクトであり、人形であり、粘土だ。けれどもそういった様々なマテリアルで造形された”キャラクター”が床に立ち、その床にはその身体の影が落ち、なにかにぶつかれば痛がる..というようなことを観るとき、私たちはそれを、自分の身が普段体験しているものと同じ( 理解できる感覚で構成された物語 )として受け取る。そのとき、現実の世界では起きているはずなのに描かれていないこと ( たとえば、キャラクターの周辺で静かに動いているはずの大気 ) などに関しては、脳内で”あるものとしている”。

この、脳内で”あるものとしている”ことに対する信頼は、直接的に人間の能力への信頼であるかのようで、気持ちがいいのだ。以前にも引用したが、Michèle Cournoyerのアニメーション『Le Chapeau』、この0:40 -ここで描かれている男の手先、足先にわずかに見える短いたった2本ずつの線-が、明白に手摺と階段に見え、こちらに上がってくる男の動きが見えるとき、どこか、人間である自分の身体や知覚の能力を、もっと信用してもいいような気持ちになる..と言ったら、少しおおげさだろうか。

そのような連想を抱えていたために、述べられたことで眼前に現れた〈 物語全編を通して犬たちにふわふわとあたっている、毛並みのなびきとして目に見える風 〉は、むしろ、脳の中で補完されている部分を減らしてしまうような、少しもったいないような、不思議な気持ちになったのだ( ものすごく平たく言えば、それはあまりにも親切すぎる、という感覚なのかもしれない )。建築家・中山英之は、レクチャーでときどき、電車の駅のホームの話をする。これは、たとえば新宿駅のような日々300万人以上もが乗り降りする駅のホーム、柵もなく・人があふれていて・時速70kmもの金属の塊がつぎからつぎへと侵入してくる、という状況において、人間はただただ秩序を保つことで対応することができており、電車の駅にホームドアが作られていくことは、もちろん安全になることだけれど、どうだろうか、それで失われてしまうこともあるのではないか、という小さな危惧の話である。この話にも、少し通じる気持ちである。

また、〈 物語全編を通して犬たちにふわふわとあたっている、毛並みのなびきとして目に見える風 〉を肯定的に観るとすれば、これは鑑賞者ではなくアニメーションを描く側の能力の拡張の話になるが ( そしてもちろん、実際に、毛並みすら動かして見せられるようになった、という技術の拡張の話でもある )、人の顔・身体・表情・影・動きなど、誰しもがたしかに見えているものを越えて、見過ごされがちな風すらも描く対象とした、という観察眼の細やかさの話でもある。その作り手側の観察眼の細やかさは、私のような杜撰な観客- 飛行機の中で、機内食をつつきながら、映画を眺めている目 -によって、いとも簡単に見過ごされる。具体的に何が決め手となっているのかは見過ごされながらも、その島の寒々しい吹きさらしの空気感は、確実に伝わるのだ。そのように、アニメーションにまつわる様々な工夫は、鈍い観客に気づく隙を与えぬまま、無言で作用しているとも言える。

- - -

私を戸惑わせたのは、昨日のレクチャーの意味するところが、今までに述べたうっすらとした危惧のような気持ちとも、アニメーターの観察眼や技術の話とも、まったく違う場所にありそうだったこと、そしてまた、それを理解仕切れていなかったことである。私が覗き見れるけれど、別に感情移入の対象として開かれているというわけでもなく、”そこにいる”犬たち、成立した物語世界の中に”あたかも存在するかのような犬たち”を観ること 。それは ( 私は、美しく尊いふたりの恋愛を、関係のない立場から観ていたい ) という腐女子的願望、プリンセスへの憧れと対をなす、ただ鑑賞する側に留まりたい願望..に近い感覚なのではないか?とすら思っていた。

ここからは、レクチャー後に伺った質問と打ち上げの際の会話などから、私の理解が及んだ範疇についての記述である。

実際に意味されていたところを、なるべく簡潔に述べてみようとするならば、〈キャラクターや、キャラクターにより成立させられている物語世界を、よりオブジェクトとして観ること / その物質としての存在に目をやること〉ということにどうやら近いようである。なびく毛並みやクレイアニメのキャラクターの身体に残る指紋など、人間が手を加えたという証拠( だって、手を加えなければ、毛並みは動かないのだ )が、過剰な違和感としてそっと残されたときに、キャラクターの物質性が思い出される。

ここで関連してくるのが、美術家・大岩雄典の文章『役者の物質性 和牛「オネエと合コン」、チェルフィッチュ「三月の5日間」、シベリア少女鉄道「今、僕たちに出来る事。あと、出来ない事」についての覚え書き』である。

詳しい内容をこの文中で再度説明することは避けるが、とくに最初に取り上げられている漫才、和牛『オネエと合コン』についての記述は、ボケの水田が勝手に始めてしまったオネエ同士の小芝居に、( もう1人のオネエ役のヒヤシンス、という名前を与えられ、呼びかけられ続けてしまうが故に ) 乗るしかないツッコミの川西の身体、躊躇い故にその物質性が露わになってしまう瞬間、及び、そこで生じる笑いについての話である。最終章の ” 演じるということとは、物質性に制限された妥協の産物である。” という記述に、まさにと頷く。器のない演技が存在することはなく、演技は常になにかしらの身体を要求する。けれど、身体は現前する物質として、姿を変えることはない。

ここで〈役者の物質性〉と述べられているものの中には、役者が実在する人間であるが故に、お笑い芸人「和牛 川西」あるいは「川西賢志郎」の人格までが含まれていることに注意しておきたい。ここで川西が演じているヒヤシンス、は、演技が終わったあとも川西である。

ただ、ここで〈役者の本人性〉〈役者の人間性〉…?とでも呼ぶしかないような事例を引き合いに出してみると、『オネエと合コン』での川西において露呈しているのはやはり〈物質性〉と呼ばれるべきであることが明白になる。それはたとえば、ハリウッドアクション映画『エクスペンダブルズ ワールドミッション3』でウェズリー・スナイプス演じるドクの脱獄シーン、及びそのあとに続くシーンである。飛行機の中で「どうして収監されてたんだ?」と尋ねられたドクは、その質問に対し、眉間にしわを寄せ「脱税だよ」と一言返す。この、役としてはただ収監理由を述べているだけに過ぎない場面は、( 俳優ウェズリー・スナイプスは、本来エクスペンダブルズ1に出演予定だったが、脱税により収監されていて叶わなかった ) という情報と噛み合ったとき、観客に意地の悪い笑いをもたらす。

では川西は? 川西演じるオネエ・ヒヤシンスは、演じる身体が川西賢志郎であることを要求していない。勿論、演技力が必要なことや、その演技がハマる身体的特徴は重要であるため、だれにでも代替可能な開かれた役ではないのだが、ここで必要とされている川西賢志郎性というのは、どちらかと言えば ( 身長170cm、体重59kgの男性の身体 ) という側面であり、それはやはり〈物質性〉なのだ。

ただ、いずれにしても、役を演じ終わっても俳優の身体には生命がある、という事実には代わりがない。( 石原さとみってなにに出てても石原さとみにしか見えないよね )なんて他愛無い感想がありふれたものであるように、演じる人間自身が不透明にちらつくこと-大岩の文章の語彙に倣うならば、キャラクターからアクターに戻ってしまうこと- は、アクター自身に人格がある場合、簡単に成り立つ話だ。アニメーションのキャラクターを物質として観ること。それは簡単なことのようで、ほとんど不可能なことだ。キャラクターは役を吹き込まれるまでは、動かぬ物であり、物でしかない存在に人格が宿って見えた瞬間に、人はその対象を物語を運用している記号として観てしまう。この瞬間、人間の身体も、絵も、3DCGのオブジェクトも、人形も、粘土も同じなのだ。だからこそ私たちは、ハッチポッチステーションのグッチ裕三の身体とパペット人形たちが繰り広げる会話を、そういうキャラクターたちが演じている物語だとして受け入れることができてしまう。けれども役から降りたあと、グッチ裕三は人間・高田裕として家に帰ることができるが、パペットたちは撮影スタジオに横たわり、片付けられるのを待つしかない。

単なる絵、3DCGオブジェクト、人形、粘土。そのような対象に対して現実の摂理を勝手に投影して観る人間の能力が、アニメーションの面白さに大きく寄与していること自体は覆らないが、それは逆に言えば、どうしても現実の摂理を投影して”観てしまう”という、人間の能力の限界でもあった。あるいは、演技の容れ物として観られない限り、そこに命も動きも存在しない、という、キャラクター側の限界でもあった。

- - -

では、『犬ヶ島』は。

〈物語全編を通して犬たちにふわふわとあたっている、毛並みのなびきとして目に見える風 〉が示しているものは、閉じた物語世界の背景であるはずの大気が、キャラクターの身体をなぞり続けているという事実だ。ここで起きていることは、動くキャラクターを見ているわれわれが、その身体の周辺で動いているはずの大気を素朴に”あるものとしている”という、通常のアニメーションで起きていることの真逆、( 背景が動き続けているからこそ、キャラクターが動き続けていることも素朴に信じられる ) という転倒である。風を受け続けているから、台詞を与えられず静止している犬のキャラクターは、動かぬ犬の形の素材ではなく、静止している状態の犬であり続けることができるのだ。

目に見えて動くものが変わるということは、”あるものとしている”対象をも道ずれに、ずれこませることに繋がるのかもしれない。台詞や動きのための、つまり演技のための容れ物であったキャラクターの身体は、動いている風を受け続けることで、動きが止まってもその存在は停止しないことを感じさせる。動いている風が、見えていない心臓や脈の気配の方を”あるものとしている”というわけか。

( なお、キャラクターの命は、あるものとする )

『犬ヶ島』に吹く風は、この条件をそっと付加することで、キャラクターの身体の〈物質性〉、その呼吸も含めた〈物質性〉を、裏づけようとする表現なのかもしれないと、思い始めている。