映画「ハッピーアワー」

5時間17分、私は、誰にも感情移入しなかった。そのくせ2時間分くらいは泣いていた。私は登場人物の誰が不幸になろうが傷つこうが誤解を受けようが壊れようが、なんでもよかったのだと思う。物語に入り込めないとか違和感を感じるとかではなくて、仲のいい友達同士が仲違いをしたとか、友人が4年付き合った恋人と別れたとか、そういうものを知るときの感覚に近い。誰かにとっての大きな事件に実感なく同情し、なんとなく情報を聞き出してみたりしているうちに、自分の傷がまだ痛むのか気になって指先で押すような感覚。

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1 リアルの底知れなさ

この映画は、フィクションとして観られることを強く拒んでいるようだった。

映画「ハッピーアワー」では、即興演技ワークショップに集まった、”ごく普通の生活をしていたであろう”17人が、演者としてカメラの前に立たされている。演者はすべて素人だという事実は当然、私たち観客に実験的なニュアンスを伝え、フィクションとして観ることを牽制する役割を持っている。しかし、高校生の素人演劇に私たちは感動する。母親の読み聞かせに私たちはハラハラする。ただ素人を使ったという事実が、フィクションへの没入をこれほどまでに拒むことはない。

映画「ハッピーアワー」では、即興演技ワークショップに集まった、”ごく普通の生活をしていたであろう”17人が、演者としてカメラの前に立たされている。演者はすべて素人だという事実は当然、私たち観客に実験的なニュアンスを伝え、フィクションとして観ることを牽制する役割を持っている。しかし、高校生の素人演劇に私たちは感動する。母親の読み聞かせに私たちはハラハラする。ただ素人を使ったという事実が、フィクションへの没入をこれほどまでに拒むことはない。

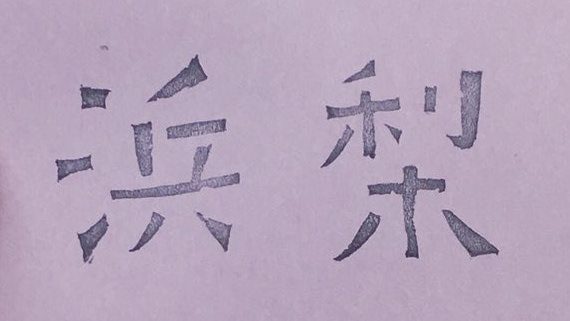

監督・濱口竜介の著作「カメラの前で演じること」に書かれていたハッピーアワーの制作プロセスは、まさにフィクションへの牽制の仕組みを解き明かしていると感じた。以下、なるべく本の表現を用いながら、事実を共有しておく。

- -

ハッピーアワーに出演する彼女らはテキスト(台本)を与えられ、”本読み(『ジャン・ルノワールの演技指導』収録、イタリア式本読み)”と言う形式で、「電話帳を読み上げるように」感情を込めずにひたすら読み上げる練習をする。テキストからニュアンスや抑揚が排され、演者は「無色透明なテキスト」を、何度でも、正確に、どの箇所も同じ強さで、自分に判を押していくように身につける。全員で本読みを行うことによって、このテキストのあとに自分がこのテキストを読み上げる、というリズムが染み付く。声を発することに迷いが消えていく。声に厚みが出ていく。

そしてこの練習方法は「紋切り型の感情表現」を避けることにつながる。基本的に社会的な存在である人間は、愛想笑いや興味の提示など、コミュニケーションを円滑に進めるための(演技とは似て非なる)反応を、すでに十分身につけていると言える。そのため、カメラを回し、相手の発したテキストが生み出すニュアンスに反応してテキストを発することによって、ここではこのような感情表現をしておくべきだろうという紋切り型の演技ではなく、その場限りの反応が連鎖していく。

また、テキストと演者を結びつけていくなかで、もう一つ重視されたものは、”演者のからだがテキストを読むときに感じる違和感”を大切にする、ということだと言う。レコーダーのように全ての言葉を再生する装置になるのではない。からだが拒否する「言えなさ」に対し、決して見て見ぬ振りをしない。それによって初めて、作中のキャラクターが「そのようにしか振舞うことができない」ということを、演者自身が理解していける、と言うわけだ。

- -

初めて読んだとき、このプロセスは、演技慣れしていない素人によって質のいいフィクションを作り出すための技法に思えた。あくまで映画のためのテクニックだと思えた。演出家・平田オリザの授業を受講したときに、学生のなかから無作為に選ばれた2名が、不自然な棒読みのエチュードを繰り広げたことがある。そのとき平田オリザは、学生のひとりに、手元のカタログをぼんやりと読んでから台詞を発するように指示した。「低反発枕、7980円・・・」と言う声のあとに続く台本に書かれた言葉はあまりに自然で、私たちは納得しながら驚いた。

平田オリザが行ったのは、純粋な、構えてしまうからだから力を抜くための技法だった。けれどもハッピーアワーにおいては、素人から自然な演技を引き出し、フィクションに徹することで逆説的に浮かび上がるリアルを捉えるという一義的な目的を超えて、素人のからだ、心、脳、歴史、その人が持つ底知れなさを映画のカメラのために利用してやろうと言う、ものすごく残酷で興味深いやり方に思えた。

ハッピーアワーに出演する彼女らはテキスト(台本)を与えられ、”本読み(『ジャン・ルノワールの演技指導』収録、イタリア式本読み)”と言う形式で、「電話帳を読み上げるように」感情を込めずにひたすら読み上げる練習をする。テキストからニュアンスや抑揚が排され、演者は「無色透明なテキスト」を、何度でも、正確に、どの箇所も同じ強さで、自分に判を押していくように身につける。全員で本読みを行うことによって、このテキストのあとに自分がこのテキストを読み上げる、というリズムが染み付く。声を発することに迷いが消えていく。声に厚みが出ていく。

そしてこの練習方法は「紋切り型の感情表現」を避けることにつながる。基本的に社会的な存在である人間は、愛想笑いや興味の提示など、コミュニケーションを円滑に進めるための(演技とは似て非なる)反応を、すでに十分身につけていると言える。そのため、カメラを回し、相手の発したテキストが生み出すニュアンスに反応してテキストを発することによって、ここではこのような感情表現をしておくべきだろうという紋切り型の演技ではなく、その場限りの反応が連鎖していく。

また、テキストと演者を結びつけていくなかで、もう一つ重視されたものは、”演者のからだがテキストを読むときに感じる違和感”を大切にする、ということだと言う。レコーダーのように全ての言葉を再生する装置になるのではない。からだが拒否する「言えなさ」に対し、決して見て見ぬ振りをしない。それによって初めて、作中のキャラクターが「そのようにしか振舞うことができない」ということを、演者自身が理解していける、と言うわけだ。

- -

初めて読んだとき、このプロセスは、演技慣れしていない素人によって質のいいフィクションを作り出すための技法に思えた。あくまで映画のためのテクニックだと思えた。演出家・平田オリザの授業を受講したときに、学生のなかから無作為に選ばれた2名が、不自然な棒読みのエチュードを繰り広げたことがある。そのとき平田オリザは、学生のひとりに、手元のカタログをぼんやりと読んでから台詞を発するように指示した。「低反発枕、7980円・・・」と言う声のあとに続く台本に書かれた言葉はあまりに自然で、私たちは納得しながら驚いた。

平田オリザが行ったのは、純粋な、構えてしまうからだから力を抜くための技法だった。けれどもハッピーアワーにおいては、素人から自然な演技を引き出し、フィクションに徹することで逆説的に浮かび上がるリアルを捉えるという一義的な目的を超えて、素人のからだ、心、脳、歴史、その人が持つ底知れなさを映画のカメラのために利用してやろうと言う、ものすごく残酷で興味深いやり方に思えた。

- -

人間は、自らの心の動きでさえ、完璧に統制することも理解することもできない。心ほど非合理なものはない。私が悲しむとき、それはただ純粋な悲しみだけでは存在し得ない。けれども心情が外部に露出するときには、悲しみや怒りと言った、理解できる形へと落ち着く。少なくとも他人は、私の心のうちで起こっている問題を、解像度を落として理解する。私が他人の心を理解するときも同様である。

演技というものは、どんなに複雑な心情を表現するとしても、扱える変数がある程度決まっているように思う。例えば、ドラマの登場人物として、愛している男が他の人を好きだと気付き泣く女がいるとする。”愛している男が他の人を好きだと気付き泣く女”なんていうものは、現実世界にごまんといる。私だって、そんな人物だったときもあった。ここで、ドラマは演者に「傷ついてみせること、悲しみを表現すること、諦められなさと諦めがないまぜになった心情を表すこと」なんかを要請する。変数は3つ。表された心情が、私には理解できる。そして、”愛している男が他の人を好きだと気付くのは、つらいよね”と共感が生まれる。この人は今傷ついて複雑な気持ちで、私はその心情を理解できる、と思ったとき、そのフィクションの質が高ければ、私は泣くかもしれない。

それでは、ここで演者が作り上げたキャラクターと、”愛している男が他の人を好きだと気付き泣く女”だったときの私は、同じ心情か?と問われると、経験によって推しはかり理解できる部分が大きくなっているだけで、全く異なるだろうとしか言えない。人の心情は本当はもっとずっと複雑なもののはずで、どんなに私が「彼が好きだったから、傷ついていただけ」という声を発したとしても、それは事実であって事実のすべてではない。

それでは、ここで演者が作り上げたキャラクターと、”愛している男が他の人を好きだと気付き泣く女”だったときの私は、同じ心情か?と問われると、経験によって推しはかり理解できる部分が大きくなっているだけで、全く異なるだろうとしか言えない。人の心情は本当はもっとずっと複雑なもののはずで、どんなに私が「彼が好きだったから、傷ついていただけ」という声を発したとしても、それは事実であって事実のすべてではない。

「傷つき、悲しみ、諦められなさと諦めが同居する」役であると演者も監督も理解してしまっている以上、フィクションは質の高いフィクション以上にはなり得ない。なにかを理解することは、見えていない、理解できない部分に対する想像力を落ち着けることである。その想像力が落ち着くからこそ、人と人は”分かり合える”し”共感し合える”。フィクションに没頭できる。ああこういう人っているよねと思っている間だけは、私はあなたに安心していられるのだ。あなたの心にはもっと強大な底知れなさが隠れているのではないですか?なんて好奇心をむき出して相手の目を覗き込めば覗き込むほど、理解も共感もし合えないあなたと私が溢れ出してくるだけで、あるいは自分でも把握していない部分に凶暴に手を伸ばし伸ばされる恐怖を味わうだけで、ある程度のところで止めて微笑み合っている方が健康的なのだ。

- -

ハッピーアワーの場合はどうか。演者が発するのは、ニュアンスや抑揚が排された「無色透明なテキスト」”だったもの”であり、ここではこのような感情表現をしておくべきだろう、という感覚ではなく、人と向き合ったときの自然な反応としての姿を撮られる。少し前まで素人であった彼女らにとって、「私」と「演者としての私」は、プロの女優よりも地続きだという気もする。そして、からだが感じる「言えなさ」に素直になれとまで言われる。

私は、このとき、演者も監督も、このテキストを発するキャラクターが本当は何を感じているのか、全く把握し切れていないまま、指示を出し、声を発し、カメラに捕らえられていたのではないかと思う。そしてそれがそのまま写ったものが、ハッピーアワーという映画だ。把握し切れないままやる、というのは無責任なことでも何でもなくて、私たちが現実で生きていくときに繰り返している態度だ。私たちは自分のことすら何も把握し切れないままに、ある程度わかったふりをして、誰かを愛したり咎めたり触れたり拒絶したりし続けてきた。だからこの映画はフィクションを超えてリアルに映り、私たちは息が詰まる。他者はあくまでも、言葉や表情などを含めた、表面を見ていくしかないマテリアルのような存在なのだと突きつけられながら過ごす5時間17分は、”目の前のあなた”は私にとって情報でしかない、という自分の淡白な態度と、その情報を得ることによってゆっくりと押される自分の傷とを、ひたすら自覚していく時間である。

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

2 「テキスト」のありよう

映画冒頭のシーン、主演4人が雨の中、丘の上の屋根の下にお弁当を広げてピクニックをしているシーンは、素人らしくまだ演技に不慣れであり、物語が進むにつれ演技はうまくなっていく、と言われている。しかし、濱口竜介のweb上でのインタビューは、その事実を否定している。

『よく映画の序盤と終盤では彼女たちの演技が全然違う、そこにドキュメンタリー的な女優としての成長もまた映っている、と言われることがあります。ただ『ハッピーアワー』は基本、順撮りですが、冒頭のシーンは撮影が始まってから3、4カ月か経ったときに撮影したものです。ですから、事態は彼女たちの演技が時とともにうまくなっているということとは本質的に異なると思っています。そもそもこの映画で彼女たちがしていることが普段観客の目にする「演技」とはモードが違うということなんです。そこで演者が初心者だという前情報を持っていたりすると、最初は「演技が下手なんだな」と、それが時間が経つにつれて「成長していっている」と解釈するんだと僕自身は思っています。ただ、時間とともに変化しているのはどちらかと言えば観客の眼差しと、映画の側においては強いて言うなら「テキスト」のありようです。彼女たちは序盤から一貫して素晴らしいと僕は思います。』- 存在としての分厚さ/NOBODY

それなのに私にも、冒頭の演技が一番素人くさく見えた。あ、素人だ、と思った。そしてそれは、情報を知っているからそう見えた、ということだけではない気がする。だんだん見慣れて、下手くそな演技も楽しめるようになったわけでもない気がする。本当に、冒頭のシーンが不自然なのだ、という気がする。

その不自然さは、冒頭のシーンが「他愛もない会話」だからこそ生まれているものではないかと思う。女友達4人の、他愛もない会話。皆でピクニックを楽しんでいればいいだけであるその時間に、用意されたかのように言葉を発する演者たちの姿は異様に映る。ただ、その少し後で、主演のうちの一人、旦那と息子とお姑さんと暮らしている桜子という女性の自宅のシーンが始まる。桜子は、ダイニングテーブルごしにお姑さんと息子について少しだけ話す。しかしこのシーンは、用意されたかのような言葉を含め、恐ろしく自然だ。

その不自然さは、冒頭のシーンが「他愛もない会話」だからこそ生まれているものではないかと思う。女友達4人の、他愛もない会話。皆でピクニックを楽しんでいればいいだけであるその時間に、用意されたかのように言葉を発する演者たちの姿は異様に映る。ただ、その少し後で、主演のうちの一人、旦那と息子とお姑さんと暮らしている桜子という女性の自宅のシーンが始まる。桜子は、ダイニングテーブルごしにお姑さんと息子について少しだけ話す。しかしこのシーンは、用意されたかのような言葉を含め、恐ろしく自然だ。

- -

『家族って、もっとフィクションを演じるもんじゃないの。』

街場の文体論/内田樹 の中のこの一節を見たとき、一瞬目が眩んだ。戦後、新しい家庭環境のあり方を誰もが模索していた時代、範とすべき実体験を持たない人々は、空理空論で本やら伝聞やらで仕込んだ新しい家族像を実践していった、そういう可憐な工夫があった、と語る文章に続く現代の家族への感想は、現代に暮らす私たちがうっすら感じている恐怖そのものだった。

街場の文体論/内田樹 の中のこの一節を見たとき、一瞬目が眩んだ。戦後、新しい家庭環境のあり方を誰もが模索していた時代、範とすべき実体験を持たない人々は、空理空論で本やら伝聞やらで仕込んだ新しい家族像を実践していった、そういう可憐な工夫があった、と語る文章に続く現代の家族への感想は、現代に暮らす私たちがうっすら感じている恐怖そのものだった。

『今の日本の家族関係はある意味とても「ナチュラル」なんですよね。若いお父さんお母さんを見ていると、すごく自然なのです。日曜のスーパーにいる、ジャージ着て、ゴロゴロと乳母車押しているお父さんを見ていると、まったく父親としての「工夫」の跡が見られない。ありのままに生きているという感じがする。父親というのは、日曜の午後に、ワンボックスカーで郊外のショッピングモールに行って、こういう不機嫌な表情で、たこ焼きなんかほおばりながら、面倒そうに子どもを叱るものなんじゃないの、と。これでいいんでしょ、という確信が伝わってくる。』

一般論をペラペラと喋ると、生まれてくる子供にとって、母親と父親というのは、絶対的に安心できる存在であったほうがいい。そして自分の両親にとって、私と彼の結婚生活というものは、安心できるものであったほうがいい。そして友人たちにとって、私の生活というものは、やはり安定して幸せそうに映ったほうがいい。不安や嫉妬の対象にならないほうが、蔑まれず恨まれず、自分も周りも気持ちよく生きやすい。経験的にそう知っている私たちは、判で押したような幸せの形を学び始める。そのほうがいい、ということを頭で理解している。

結局のところ、「可憐な工夫」を試行錯誤していた戦後の家族も、「ナチュラル」に見える現代の家族も、テキストを書くところから始めたか、既存の支持率の高かったテキストを読み込み再演しているかの違いだけで、どちらもフィクションに違いない。ただ現代においては、すでにある程度幸せでいられる確率の高いテキストが配られてしまっているから「この人生を穏便に、最後までやり通せればいいのだ」というような演者の怠慢を、私は多くの人に感じてしまう。

結局のところ、「可憐な工夫」を試行錯誤していた戦後の家族も、「ナチュラル」に見える現代の家族も、テキストを書くところから始めたか、既存の支持率の高かったテキストを読み込み再演しているかの違いだけで、どちらもフィクションに違いない。ただ現代においては、すでにある程度幸せでいられる確率の高いテキストが配られてしまっているから「この人生を穏便に、最後までやり通せればいいのだ」というような演者の怠慢を、私は多くの人に感じてしまう。

- -

ハッピーアワーのテキストと、それを声に変換する技法は、姑と嫁の会話を表すのに適していた。まず”この場で言うべきこと”がある。何が適切で何が適切でないのか、私たちは経験的にわかっている。それが本やドラマや噂話からの伝聞だとしても。そういう共通理解の上で、まず”言うべきこと”があり、声が発せられ、自然にその場がやり過ごされていく。だからこのシーンには、ほとんど違和感がない。

では冒頭のシーンはなんだったのか。私の経験の薄さが、「友人との会話はこんなに判で押したようにはならない」と勝手に判断しただけで、もしかしたら違和感なんてなかったのかもしれない。女23歳の私たちは、まだお互いに切りつけ合う急所が少ない。私たちはお互いにまだ美しい。お互いに興味のある分野を抱え、好きなことに取り組む自由がある。お互いに別々の男を愛し、誰かに愛されなくなってめちゃくちゃに傷ついたところでこの先があることを知っている。私たちには命に関わる急所なんてほとんどない。ただ、自分の人生がありとあらゆる質を選択する必要に迫られていることに、私たちは薄々気づいている。それは死角から私たちに迫る。

さて、この映画の主演4人であるところの、女37歳はどうだろうか。14年後にわかることを今決め付けても無駄だけれど、誰も傷つけずに楽しく過ごそうと思ったら、現在の私たちよりも慎重である必要はありそうだ。用意されたような言葉を発することは、もしかしたら自然なことなのかもしれない。

さて、この映画の主演4人であるところの、女37歳はどうだろうか。14年後にわかることを今決め付けても無駄だけれど、誰も傷つけずに楽しく過ごそうと思ったら、現在の私たちよりも慎重である必要はありそうだ。用意されたような言葉を発することは、もしかしたら自然なことなのかもしれない。

彼女たちは序盤から一貫して素晴らしいと濱口竜介が言うように、実際にそうなのだろうと思う。この映画の序盤においての「テキスト」のありようは、現代を生きる私たちが暗黙の了解として胸ポケットに忍ばせているような、お互いの傷に触れずに楽しい時を過ごすための技法であった。「この人生を穏便に、最後までやり通す」ための技法だった。

- -

では、この映画の中の「テキスト」のありよう、は、徐々にどう変化していったのか。

映画が進むにつれ、彼女たちの人生は、内田樹の言うところの”可憐な工夫”をする必要に迫られていく。テキストは徐々に、今までの自分の人生の台本をめくるだけでは、対応しきれなかった事態を生み出す。息子が学校の同級生を妊娠させてしまう。旦那が他の女を好いているように見えてしまう。もう愛していない夫が、自分を愛することを諦めてくれない。または、誰と寝てもどこか不自然さを感じる、など。しかし、現代の私たちには、ここまで来ても”可憐な工夫”は必要ない。それらは彼女たちの人生にはなかった事件だが、世界にはありふれた事件なのだ。だから私たちは、そういった場合にどう振る舞うのが適切か、解っている。それが本やドラマや噂話からの伝聞に過ぎないと知りながら。

事件に直面した彼女たちが語りだすのは、やはりその場にとって適切な「テキスト」だ。彼女たちは決して異常者のようには振舞わない。暴れたり泣き叫んだりすることさえない。涙や笑顔が大写しになることもなく、「テキスト」によってこの映画は進んでいく。正対する人の顔のアップが、必ず「テキスト」を伴うのは、ハッピーアワーの大きな特質だと感じる。そして、声を発している瞬間のあなたの心情を、あなたも、監督も、私も、誰も真には理解できていないのだという最初に記述した感覚こそが、”ある人物の人格”と、”その人に起きたありふれた事件に付随する、ありそうな言葉”の掛け合わせによる、無限の底知れなさを生む。

物語の全ては、世界のどこにでも起こり得ることであると同時に、彼女にしか起こり得なかったことである。あなたと私が異なるということを前提に話を始めましょうという、強い目で見据えられたような気持ちになる。

- -

「テキスト」は、”穏便な人生のための技法”から、”非常事態においての適切な対応マニュアル”へと変わった。ただ、彼女たちの人生はそこに留まらず、”可憐な工夫”をしてみたい、と少しずつ思ってしまうことによって、にわかにブレていったように感じた。それは、穏便な人生が乱された瞬間の葛藤というよりも、「この人生を穏便に、最後までやり通す」こと以外の選択肢を見てしまった者が持つ迷いである。

そうして「テキスト」は、”幸せでありたかったら黙っていた方がいいことだと頭で絶対に解っているというのに、そうしなければどうしても生きていけなかったこと”、を描き出し始める。

そうして「テキスト」は、”幸せでありたかったら黙っていた方がいいことだと頭で絶対に解っているというのに、そうしなければどうしても生きていけなかったこと”、を描き出し始める。

終盤に近づく場面で「本当のことを話してないから楽しいっていうこともあるんじゃないですか」と登場人物のひとりが言い放つとき、私たちは、自分がどちらの幸せ(どちらのことも幸せと呼べるのだとすれば)を選ぶ種類の人間なのだろうと首を捻る。そうして首を捻った時点で、”本当のことを話してないから楽しい”という感覚を、せせら笑いながら羨んでいる自分を認めるしかないのだ。

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

3 はらわたに触れる

知らないということほど、気持ちのよいことはない。見えていない、理解できない部分に対する想像力が落ち着いていさえすれば、私たちは目の前のものを信じて幸せでいることができる。勉強すればするほど、わからないと思うことが増えていくように、知りたいと思ってしまえばしまうほど、人は救いようもない場所にどんどん向かっていく気がする。それは幸せなことですか?と私は疑問に思う。ただ、一度知りたいと思ってしまった以上、知ることの気持ちよさを覚えてしまった以上、もう戻れないのかもしれないとも思う。知ることは気持ちの悪い快楽で、知らないことは気持ちのよい心地よさ、爽やかさのようなものだと感じる。

ハッピーアワーの物語において、主演の4人は、なにか本質のようなものを、濱口竜介の言葉を借りれば”はらわた”のようなものを、知りたい、知る余地があるのかもしれない、と思わされてしまったのだと思う。おそらく、登場人物の一人である、鵜飼景というアーティストが行うワークショップを皮切りに。

「重力を聞く」と銘された、映画中に登場するワークショップでは、気の知れた友人たちと、別グループの他人たちがないまぜになり、背中を合わせて重心を探り立ち上がったり、お互いのはらわたの音を聴いたり、額を合わせてお互いに無言の意思を送り合うなどのコミュニケーションを図っていく。身体的な接触が、自分の知らなかった相手を知ることや、なにかぼんやりとした安心感へとつながることに、参加者たちは気づく。「何のためでもなくってさわり合うのが嬉しかった。子どもの頃とかそうやったなって」という、参加者の平和な言葉に対し、鵜飼の言葉はひりひりと迫る。

- -

『他人と重心を探り合うことは、実は自分の重心のありかを探ることでもある。そして重心、つまり完全な釣り合いを見つけたときっていうのは、言葉とは裏腹に、重さが消える瞬間でもあった』

『他人と重心を探り合うことは、実は自分の重心のありかを探ることでもある。そして重心、つまり完全な釣り合いを見つけたときっていうのは、言葉とは裏腹に、重さが消える瞬間でもあった』

『それってもう、単なるコミュニケーションというより、もっとガッチリした、コネクトとか、エンゲージとか、もしくはマリッジとか、そんな風に言いたいような瞬間だと思うんですよ』

『それが他人との間でできたら、もしかしたら、それってすごい幸せな時間なのかもしれない。でも、重さを感じないためにかえって、気がつけば重心を見失ってしまうときがある。崩れてしまうときがある』

『そしたらまた重心を見つけるためにコミュニケーションしないといけない。他人とも、自分ともね。その繰り返しなのかなって思ってます。非日常的なワークですけど、どうすか?結構皆さんの日常にも持ち帰れそうなとこないですか?』- シナリオ「ハッピーアワー」/ カメラの前で演じること 収録

- -

ああ、このコミュニケーションの方法を知っている、と私は思った。あなたに触れたい、と思う気持ちは、好意と共に沸き起こる。触ることのできるひとつのからだは、友人だとか知り合いだとか恋人だとか、あるいはその人が持つ社会的なキャラクターだとか、そういう記号を越えて、ひとつの人間なのだと感じられる。これは性欲と隣り合わせだけれど少し違っていて、触ることであなたを知りたい、知れるのかもしれない、という、翻って独りよがりな愛情なのだと思う。映画中に描かれる鵜飼景の姿は、目の前の人物を本質まで剥がしてやりたいとでも言いたげな凶暴な目をしていて、誰しもを軽薄に口説き、しかしとても孤独だ。本当のところは、血の繋がった同種の妹としか、継続的な関係を築けない人物なのだ。他人を深く知りたいと試み続けた結果、他人のことは、本質的には解りきれないのだと知ってしまい、それでも、知りたいという決して満たされない気持ちが抑えきれない者だけが持つ、気持ち悪さがある。魅力的だった。

何年も前に私はある男から「触ればわかる気がする、触ってもいいか?あなたのことを剥がして知りたい。記号を剥いだ先のご本人に到達したい」と言われたことがある。私たちは会うたびに態度を変え、演技や牽制をし合い、状況や小道具や空間を駆使し、離れるたびに言語を用いて、会っていたときの行動・表情・言葉の真意を現代文の読解のように予想し合い開示し合った。私たちはお互い、他人に対して用意するレイヤー1枚だけを見せ合って存在している状態に、我慢ならなかった。

そして、そのときの私たちの関係性を観ていたひとりの作家が、「あのときのあなたたち2人を観たとき、自分が作品で作り出したかった世界が、現実空間で起こっていることが、本当に羨ましかった。家に帰って、悔しくて泣いた」と、数年越しに教えてくれた。正直、それを聞いてめちゃくちゃ泣いた。

結局のところ私たち2人は、どこまで解り合えたのかなんて解らず仕舞いで、知りたいという意志だけを暴力みたいに提示し合って、お互いの解らなさばかりを知ったのだと、今となっては思う。コネクトとか、エンゲージとか、もしくはマリッジとか、そんなガッチリした瞬間を幻想して錯覚して一瞬気持ちよくなったけれど、本質的にはどこまでも他人だとわかった。知ろうとすれば知ろうとするほど、傷ばかり増えてつらかった。

- -

人間同士の関係は、見えている部分だけを信じて想像力を殺すのが、正しい態度なのかもしれない。本質を知りたいなんて言いながら私たちは、本当は都合のよい事実だけを証明したいのかもしれない。それでも不意に、友達でも恋人でも先輩でも後輩でも先生でも親でも兄弟でもない”あなた”が、無防備な”あなた”が目の前をかすめた気がした瞬間に、私たちはその本質を掴まえたいと思ってしまう。知りたいと思えば思うほど知れなさを知るだけなのに、一度湧き出た好奇心のやり場を私たちは知らない。

知りたい、と思い始めてしまった瞬間から、私たちは底知れないものと対峙し続けることになる。そのきっかけはある日不意に来る。ワークショップとか作品とか異性だとか本だとか映画だとかそういう姿で私たちの前に現れ、なんだか怖い、おかしい、気持ち悪いと、思うことができた人の傍からは消えてくれる。一生来ない人もいる。

私は、ハッピーアワーという映画制作自体が、”ごく普通の生活をしていたであろう”17人に、なにか本質のようなものを、”はらわた”のようなものを、知りたい、知る余地があるのかもしれない、と思わせてしまったのではないかと思う。もちろん、”ごく普通の生活をしていたであろう”っていう前提自体が怪しいし、予想に過ぎないのだけれど、この映画によって、17人のうち、たったひとりだけでも世界が一変してしまったのだとすれば、これは映画ではなく立派な人体実験だったのだと、私は言いたい。