ある友人の卒業制作に寄せて

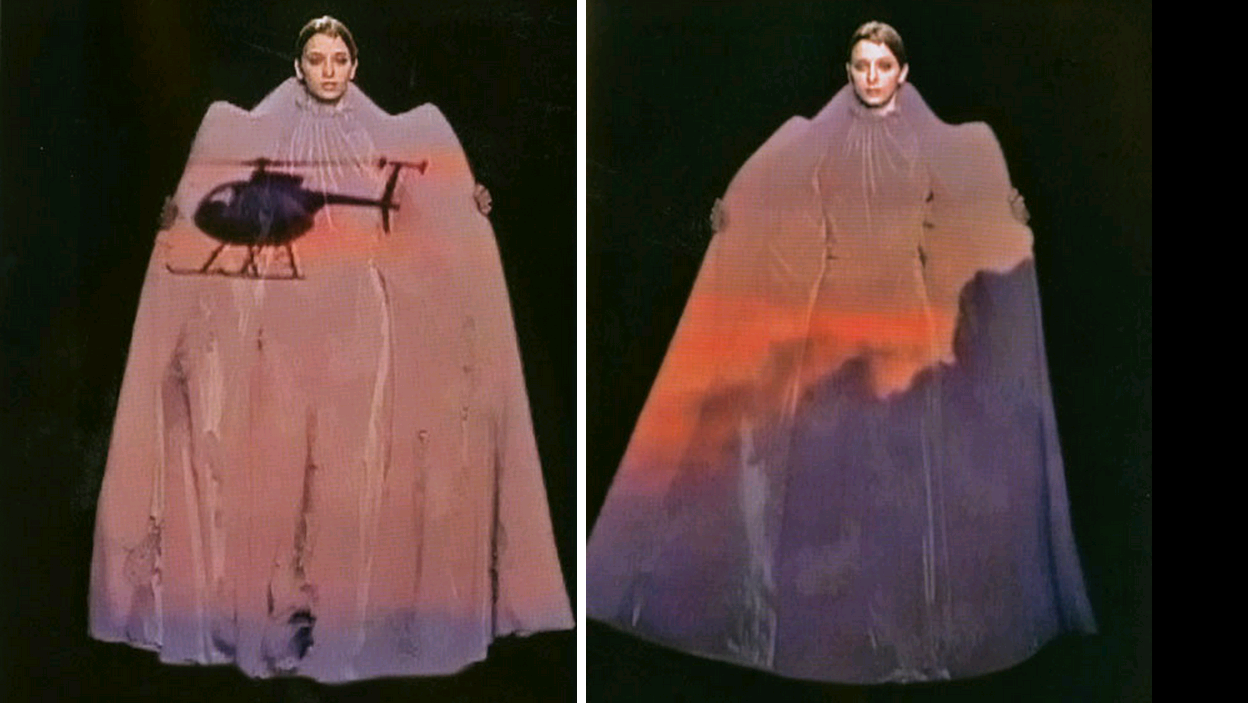

教室のなかには巨大な塊があった。白くて入り組んでいて山のように積み上がって周縁は緩やかに弛緩していて、重力のなかにただ投げ出されていた。

“ 言葉にならない自分の想いを、明確な形にはできなかった 私はずっと、完成形を決めずに制作するのが主だったから、卒業制作でもただただひたすら続ける、上手に形を決められなくても、ただやめない、続ける、というアプローチを選んだ ” と、作者である友人は語る。正体を明かしてしまえば、投げ出されたその塊は1人の女性の手で編まれたトイレットペーパーである。

“ コンセプトは不在、形も決めない ” と、初めて聞いたとき、私にはそれがいいのかどうか判断できなかった。それは、なにかしらの目的を決定する私たちの分野とは大きく制作スタイルが異なるからでもあるし、自分の内部感覚、パーソナルな複雑な感情の発露としての作品は、往々にして「それはあなたの問題です」という性格を持ってしまうと、私が考えているからでもある。ウェットな私が、個人の手によって作り出された巨大な集積に純粋な感動こそしても、親しい友人が努力した作品が学内で正当な評価を受けたことに単純に嬉しい気持ちになったとしても、それと作品そのものは別の問題で、作品のことを断片的に聞く度に、その作品がどういう思考回路と共に生まれてきたのか、どこまで確信を持てていて、どこまでが意図で、どこまでが偶然で、どこまでがやりたかったことなのか、そういった表に出て来ない物事を抉り出したいという気持ちになっていた。

- - -

日曜日みたいな土曜日だった。私たちは駅の近くにあるのが信じられないような喫茶店でグラタンの匂いに包まれていて、これから会う予定の男の子の話などをしていた。もうすぐ夕ご飯を食べるんだけどねとか言いながら私はタルトをつついていて、彼女はカフェオレかなにかを飲んでいた。彼女は接客業が長いせいか話がうまく、人が前に話したことをすごくよく覚えている。私たちは3年前、唐突に二人でヨーロッパへ行ったときから話す頻度が増えていた。お互い変な男をよく引っかけるもので妙に気が合い、会うたびに軽い話をしてはひたすら何かしらにウケていた。彼女が傷ついた話や暗い話をしてくることは滅多になくて、私の勝手な肌感だけれども、彼女からは、どこか人から不幸だなんて思われたくない、というような前向きなのか後ろ向きなのか、とにかく強い意志を感じることが多かった。彼女のことを不幸そうだと思うことはなかったけれど、弱音を吐いてもいいのにと思うことはあった。でも本当に余裕だったのかもしれないし、わざわざ本当は悲しいんじゃないの?なんて聞く必要はないから、彼女の平気だという言葉は素直に信じることにしていた。

卒業制作の間、少しだけ様子が違うと感じていた。紙を編むことにした、と宣言していた夏のころには、具体的なこと、面積や展示場所などを気にしていた。その頃編まれた面は空間や家具をぴたりと覆うことが想定されていて、私に対しても最終成果物の中に立つモデルをやってよなんてメールが届いていた。そのうち、なんとなく、普段よりも自分のことをたくさん話すなと感じるようになった。単純に私たちが前よりも親しいからだろうか、と思った。私たちはお互いにコンビニの3倍くらいの時給で働く中途半端な高給取りで、生活やこれからの学業のため、通奏低音のように貧困だった(彼女は学費を自分で稼いでいたため、エクストラの留学のために働いていた私とは比較できないが)。バイトで成果を上げてもどんどん純粋な制作から身が離れるばかりでなにかを見失うようで虚しいという話をした。奨学金窓口でうっかりぼろぼろ泣いた話をしたし、初めて家族の話を聞いた。

提出直前、正月にひたすら編むから合間があったら遊びに来てよなんて聞いていたれど、特に連絡はなかった。切羽詰まっているのだろうかと思い、私も黙っていた。しばらく経って連絡が来たときには、空間を覆うという話から、編んだ大量のものを置くという話に変わっていた。私がモデルをやるのかどうかは聞かなかったし話さなかったけれど、おそらくそれも変わっているのだろうと思った。編むことに手が慣れていくうち、1ロールにつき40分かかっていた時間は、1ロール9分にまで縮まったという。卒業制作展で初めて見た作品の全貌は思っていたより大きくて、ひとりの華奢な女の子が全て編み上げたと聞くだけでこみ上げるものがあった。私が作品を見たとき彼女は明るく笑っていたけれど、プレゼンのときは涙が出たと聞いた。

そんな時間をあれこれ経た後の、日曜日みたいな土曜日だった。私はタルトを食べ終わると紅茶を注ぎながら制作について根掘り葉掘り聞いた。どういう思考回路と共に生まれてきたのか、どこまで確信を持てていて、どこまでが意図で、どこまでが偶然で、どこまでがやりたかったことなのか、途中で何を考えていたのか、なぜ編んだのか、満足しているのか。凶暴な目をしていたかもしれない。

“ 日本だけでなく、世界のあらゆるところで 例えば母さんが夜なべして手袋を編んだり 漁に出る夫を想って模様を編み込んだり いつだって想いを乗せる手段として使われてきた ” だから編むという行為だったのかもしれない、と彼女は言った。その言葉と、ただひたすら編んでいたときの素直な感想が繋がったとき、私の中でストンと落ちた。彼女にはなにも言わなかったし、さっきまでFacebookにいいねもしなかったけれど、家に帰ってえんえん泣いた。

- - -

編む、という行為は、すべてに長い長い人の手作業が関わっているもので、だからこそ温かみや想いなどと一緒に語られるものである。しかし、編む、という行為は、慣れてくれば機械のようにひたすら続けていける反復運動である。熟練していくうちに、編むという行為に向いていた意識は徐々に離れていき、単純作業を機械的に続ける手と自由な頭に分かれていく。自由な頭があるからこそ、他のことが考えられる。手作業は心と近いのだ、なんてなんとなく思い込んでいたけれど、実は最も頭と離れる単純作業こそ、感情や想いを込める隙ができていく。

ただひとり鷹の台のつめたいアパートでひたすら同じことを続けていく。生活のために時々仕事に行き、好きでもなんでもない人たちににこにこ接客する。そうして稼いだお金でまた発注する。家にロールが届く。それをひたすら編む。制作に全生活を捧げたいのにそうはできないやるせなさや、家族に対するわだかまりや、そういう今まである程度受け入れていた物事が自由になった頭を乗っ取っていく。バイトをだんだん減らす。とにかく編む量を増やしていく。40分が9分になるほど慣れたとき、何も考えなくても正確に正確に編めるはずだった細長い紙は、頭のなかに引き出されてきたたくさんの感情によってブレていく。感情の動きは手の動きと密接である。正確に美しく均一な編み目で空間を覆うために、誰かに手伝ってもらうことなく全て自分できちんとやりたいと言っていた彼女自身の判断で、編み目はぶれて使う紙の本数も大きさも変わり、積み重なっていった。完成直前、自分で編んだもののなかに半ば埋もれて、急に吐き気がしたと聞いた。完成した大きな塊は、美しく均一な編み目ではできていなかった。けれども誰かが代わりに触れるようなものでもなかった。そこに他人はいらなかった。

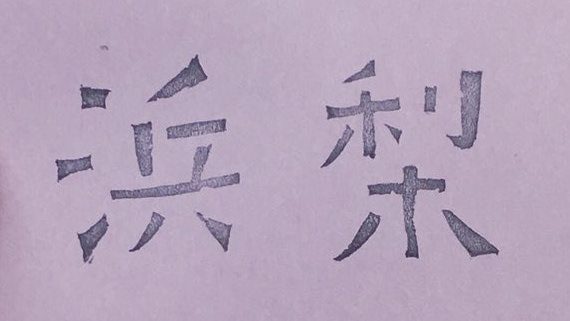

卒業制作は、今までひたすら働きながら作品を作ってきた彼女に、なにより時間を与えてしまったのだと思う。想いを吐き出すために、どうしようと思いながらも、ひたすら手が動いたと彼女は言うけれども、ひたすら動く手に誘われて、どんどん自分が思ってもみなかったことや、今まで考えないようにしていたことが引き出されてきてしまったのだと感じた。そしてそれが形に、編み目に影響する。そういう緻密な連動がとても美しいと思った。美しいと同時に恐ろしかった。教室は薄暗かったけれど、タイトルは『白日に告げる』。認めたくないような感情まですべて明るみに出すその態度は、おそるおそる行われた暴力のようだった。卒制展の最終日、校舎裏のごみ捨て場に捨てられた大きな塊の写真が、確かな門出の準備のようで私はすきです。300kmの紙が手を通過する時間は、彼女のすべてを吐き出すには、それでもまだ足りなかったみたいだけれど。

心からいい作品だと思いました。卒業おめでとう。